Einleitung

Es gibt unglaublich viel Literatur zu den Gleichnissen. Die Frage ist, wissen wir schon alles über Gleichnisse? Was ist eigentlich ein Gleichnis? Woran erkennen wir ein Gleichnis?

Wahrscheinlich erkennt jeder von uns sofort ein Gleichnis, wenn er ein solches vor sich hat, aber zu definieren, was ein Gleichnis ist, ist schon sehr viel schwerer. Oft beschränken wir Gleichnisse auf Geschichten mit dahinterliegenden Bedeutungen. Aber müssen Gleichnisse immer Geschichten sein? Dazu folgendes Beispiel:

Und er rief sie herzu und sprach in Gleichnissen zu ihnen: Wie kann Satan [den] Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, [so] kann jenes Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, [so] wird jenes Haus nicht bestehen können. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufsteht und entzweit ist, [so] kann er nicht bestehen, sondern hat ein Ende. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet, und dann wird er sein Haus berauben.

Hierbei handelt es sich um ein Gleichnis (siehe Vers 23), aber es ist keine Geschichte.

Gleichnisse in den Evangelien

Zuerst schauen wir jetzt auf die Gleichnisse in den Evangelien.

Statistik

35% von Jesu Rede in den synoptischen Evangelien sind Gleichnisse oder in gleichnishafter Form. Im Einzelnen:

| Evangelium | Gleichnis-Anteil |

|---|---|

Matthäus |

43 % |

Markus |

16 % |

Lukas |

52…53 % |

Insgesamt finden wir in den synoptischen Evangelien 35 bis 60 Gleichnisse je nachdem, was man als Gleichnis betrachtet. Zählt man nur die Gleichnisse in Form längerer Geschichten kommt man auf ca. 25 Stück. Die Verteilung auf die verschiedenen Evangelien ist dabei recht unterschiedlich, wie man bereits an der Tabelle oben sieht. In Markus gibt es insgesamt nur vier Gleichnisse in Form einer Geschichte (drei in Mk 3, eins in Mk 12). In Matthäus gibt es zehn Gleichnisse, die nur bei Matthäus auftauchen. Bei Lukas sind es sogar 18 solcher Gleichnisse.

Das Johannes-Evangelium

Bisher habe ich nur die synoptischen Evangelien betrachtet. Was aber ist mit Johannes? Nach Ansicht der meisten modernen Bibel-Gelehrten, gibt es im Johannes-Evangelium keine Gleichnisse, da dort das griechische Wort für Gleichnis – parabolē – nicht auftaucht. Ist dieser Standpunkt haltbar? Gibt es bei Johannes wirklich keine Gleichnisse?

An zwei Stellen taucht in Johannes das Wort paroimia auf, das soviel wie bildhafte Rede bedeutet.

»Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in die Hürde der Schafe hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber; wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirt der Schafe. Diesem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören auf seine Stimme; er ruft die ihm gehörenden Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber würden sie nicht folgen, sondern vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen.« Dies sagte Jesus ihnen in bildlicher Rede; sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagen wollte.

Menge-Bibel (Hervorhebung hinzugefügt)

Dies habe ich in Gleichnissen [paroimia] zu euch geredet; es kommt [die] Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen [paroimia] zu euch reden, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde; denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen; wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater.

Seine Jünger sprechen [zu] ihm: Siehe, jetzt redest du offen und sprichst kein Gleichnis [paroimia];

Auch Johannes verwendet gleichnishafte Rede, das Reden in Analogien und in Bildern. Bei der Stelle in Johannes 10 taucht wie in den synoptischen Evangelien auch das Motiv des Nicht-Verstehens auf: sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Allerdings muss man feststellen, dass Johannes Gleichnisse in anderer Form präsentiert als die anderen drei Evangelisten. Es stellt sich die Frage, warum das so ist?

Unter anderem Craig Bloomberg ist der Meinung, Johannes hätte an ein griechisch-römisches Publikum geschrieben und für dieses wären Gleichnisse verwirrend gewesen. Deshalb hat Johannes darauf verzichtet. Dieser These liegt die Annahme zugrunde, die Gleichnisse sind vor allem für ein ländlich-bäuerliches Publikum in Palästina konzipiert und bedienen sich daher überwiegend der Sprache aus dem Ackerbau. Der Standpunkt Bloombergs ist aber insofern sehr seltsam, als dass in den Evangelien sehr deutlich wird, dass nahezu niemand von Jesu Zuhörer die Gleichnisse verstanden hat – nicht einmal seine Jünger. Auch in Palästina waren alle verwirrt. Trotzdem – oder gerade deshalb? – hat Jesus in Gleichnissen geredet.

Überhaupt muss man die Frage stellen, warum so viele Gelehrte heutzutage immer noch der Meinung sind, dass Johannes-Evangelium sei sehr viel einfacher zu verstehen als die anderen Evangelien; die Botschaft in Johannes sei direkt und klar. Dabei Johannes schöpft bei seinem Evangelium aus dem reichen sprachlich-kulturell-religiösem Schatz des Alten Bundes. Er bezieht sich immer wieder auf die Rituale, Zeremonien, Reinigungen und Feste der Juden. Diese Rückgriffe auf das AT wären für eine griechisch-römische Leserschaft ebenfalls außerordentlich verwirrend. Und auch wir müssen viel Arbeit in die Entschlüsselung des Johannes-Evangeliums stecken.

Eine weitere Antwort, die manchmal gegeben wird, ist, dass Johannes sein Evangelium in so großem Abstand zum Leben und Dienst Jesu geschrieben hat, dass er schlichtweg zu viel vergessen hatte, um es noch aufschreiben zu können; dies geht bis hin zu der Behauptung, das er vergessen hat, dass Jesus überhaupt in Gleichnissen gelehrt hat. Diese Position sehe ich als sehr kritisch und werde hier nicht weiter darauf eingehen.

Ein Grund, dass Johannes keine gleichnishaften Erzählungen wiedergibt, ist, dass sein Evangelium das Leben Jesu selber als ein Gleichnis präsentiert. Das Leben Jesu ist ein Ereignis in der Geschichte, aber wird uns von Johannes in seinem Evangelium als Gleichnis präsentiert, in dem weitere Bedeutungsebenen mitschwingen. So haben die sieben großen Wunder in Johannes gleichnishaften Charakter in Bezug auf die Zeitgenossen Jesu. Zum Beispiel die Verwandlung von Wasser zu Wein bei der Hochzeit zu Kana. Dort verwendet Jesus nicht irgendwelche Gefäße, sondern Krüge, die speziell für rituelle Waschungen verwendet wurden. Genau in diesen macht Jesus aus Wasser Wein. Damit transportieren Jesus und Johannes eine Botschaft. Wir diskutieren hier jetzt nicht, welche Botschaft das war, da das nicht unser Thema ist. Es geht hier darum, zu veranschaulichen, dass die realen Handlungen Jesu in einer Weise ausgeführt wurden, das darin tiefere Wahrheiten zum Ausdruck kommen.

Das Jesus diese Dimension seines Handelns bewusst war und er dies beabsichtigte, sehen wir an einem Beispiel aus Markus.

In Mk 6,34-44 berichtet Jesus uns von der Speisung der Fünftausend. Ein wenig später lesen wir in Markus 8,1-9 von der Speisung der Viertausend. Daran schließt sich ein Konflikt mit den Pharsäern an; sie verlangen nach einem Zeichen. Jesus lässt die Pharisäer stehen und setzt mit seinen Jüngern per Boot über den See.

Und sie vergaßen, Brote mitzunehmen, und hatten nichts bei sich auf dem Schiff als nur ein Brot. Und er gebot ihnen und sprach: Gebt Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig [des] Herodes. Und sie überlegten miteinander [und] sprachen: Weil wir keine Brote haben. Und als [Jesus] es erkannte, spricht er zu ihnen: Was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht auch nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht, und Ohren habt ihr und hört nicht? Und erinnert ihr euch nicht?

Jesus nimmt seinen vorhergehenden Konflikt mit den Pharisäern als Anlass, seine Jünger gleichnishaft vor der Einstellung und dem Handeln ebendieser zu warnen. Sie verstehen seine Aussage nicht. Dies stellt Jesus mit denselben Worten fest, mit denen er in Markus 4,11-12 begründet, warum er dem Volk gegenüber in Gleichnissen redet. Damit ist an dieser Stelle der Kontext Gleichnis gelegt. Wie geht es weiter? Jesus erklärt seinen Jüngern: »Der Sauerteig der Pharisäer ist dies und jenes und das wird sich immer weiter ausbreiten; hütet euch davor. Nein, das sagt Jesus nicht.

Stattdessen sagt er: »Und erinnert ihr euch nicht?« Woran?

Als ich die fünf Brote für die fünftausend brach, wie viele Handkörbe voll Brocken habt ihr aufgehoben?

Sie sagen zu ihm: Zwölf.

Als [aber] die sieben für die viertausend, wie viele Körbe, mit Brocken gefüllt, habt ihr aufgehoben?

Und sie sagen zu ihm: Sieben.

Und er sprach zu ihnen: Versteht ihr noch nicht?

Er erklärt das Bild des Sauerteigs mit dem, was während der Speisung der Fünftausend und der Viertausend geschehen ist. Er stellt die Anzahl der Brote und Menschen fest und fragt nach der Anzahl übrig gebliebener Körbe. Bei den geschilderten Ereignissen handelt es sich um konkrete Situationen, die sich im Leben Jesu so ereignet haben. Aber die auftretenden Zahlen haben eine tiefere Bedeutung. Sie stehen für etwas, sie haben eine allegorische Bedeutung.

Eine kurze Randbemerkung zu diesem Thema:

-

Vier Brote und 5000 und die zwölf Körbe: Hier geht es in irgendeiner Form um Israel (Zwölf Stämme). Das wird durch den Punkt gestützt, dass sich die Leute in Abteilungen zu je 100 und 50 lagerten.

-

Vier Brote und 4000 und sieben Körbe: Hier geht es um die Nationen (die vier Enden der Erde).

Wir können also festhalten, das die Unterscheidung zwischen dem Leben Jesu und seinen Gleichnissen unscharf oder sogar irreführend ist. Sein Leben ist ein Gleichnis, es hat eine allegorische Dimension. Dies gilt in besonderem Maße für die Darstellung des Lebens Jesu in Johannes, darüberhinaus aber auch für die drei anderen Evangelien, wie wir an dem Beispiel oben gesehen haben.

Wie wir gesehen haben, sind Gleichnisse in den Evangelien sehr verbreitet und werden rege genutzt. Aber wie sieht es im Rest der Schriften im Neuen Testament aus?

Gleichnisse in den restlichen Schriften des NT

Die Apostelgeschichte und auch die Briefe des NT sind im Großen und Ganzen ganz direkt formuliert hinsichtlich ihrer Aussagen. Es tauchen keine Gleichnisse mehr auf wie Jesus sie erzählt hat. Die Gleichnisse scheinen komplett auf das Wirken Jesu zu seinen Lebzeiten beschränkt zu sein.

In den übrigen Schriften des Neuen Testaments taucht das griechische Wort für Gleichnis noch zweimal auf:

Da nun dieses so eingerichtet ist, gehen zwar in die vordere Hütte allezeit die Priester hinein und verrichten den Dienst; in die zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt; [wodurch] der Heilige Geist dieses anzeigt, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange die vordere Hütte noch Bestand hat, was ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit ist, nach dem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die [dem] Gewissen nach den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt, [der] allein in Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen [besteht], [in] Satzungen [des] Fleisches, auferlegt bis auf [die] Zeit [der] Zurechtbringung.

Die Stiftshütte und alle ihre Einrichtungen, der Dienst in der Stiftshütte und die damit zusammenhängenden Rituale und Zeremonien sind für uns heute ein Gleichnis. Die realen geschichtlichen Ereignisse sind ein Bild für uns, das wir entschlüsseln müssen.

Das zweite Vorkommnis des Wortes Gleichnis ist auch im Hebräerbrief:

Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, Isaak geopfert, und der, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den Eingeborenen dar, über den gesagt worden war: „In Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden“; wobei er urteilte, dass Gott auch aus [den] Toten aufzuerwecken vermag, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing.

Auch hier sehen wir ein tatsächliches historisches Ereignis, das Gott so orchestiert hat, dass es uns als prophetisches Gleichnis dient und in unsere Zukunft spricht.

Das Konzept des Gleichnisses ist also durchaus weiterhin bekannt, wird aber jetzt in ganz anderer Form verwendet. Weitere Vorkommnisse des Wortes selbst gibt es nicht mehr. Bei Paulus finden wir in 1. Korinther 10 nochmal etwas ähnliches:

Denn ich will nicht, dass ihr [darüber] unwissend seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und in dem Meer und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken; denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der [sie] begleitete. (Der Fels aber war der Christus.) Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Diese [Dinge] aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen [Dingen] begehren, wie auch jene begehrten.

…

[Alle] diese [Dinge] aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist.

Hier wird das griechische Wort typos bzw. typikos verwendet. Die Geschichte des Volkes Israel ist für uns ein Typus, ein Beispiel, eine Allegorie. Man könnte hier auch schon von gleichnishaft reden. Wir sollen aus diesen Dingen lernen und uns davon ermahnen lassen; sie sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung.

Ein letztes Beispiel, das starke Bezüge zu der Sprache der Gleichnisse hat, ist Jakobus 3. Dort geht es um das Zähmen der Zunge. Er Benutzt dort verschiedene Bilder: Pferde, Schiffe, Wind, Feuer, Fluch und Segen. Vieles davon bedient sich der Sprache Jesu wie wir sie in Matthäus finden. Vermutlich hat Jakobus seinen Brief auch kurz nach der Entstehung des Matthäus-Evangeliums in eine Krisensituation der jungen Kirche Christi geschrieben. Er warnt vor Abfall in die alte Ordnung. Auf Seiten der Leser ist Weisheit erforderlich, um seine Botschaft richtig zu verstehen und daraus für sich selbst die richtige Schlüsse zu ziehen. Eine Entscheidung muss getroffen werden.

Über diese Beispiele hinaus finden wir keine Gleichnisse oder gleichnisartige Reden im Rest des Neuen Testaments. Warum ist das so? Was ist der Grund dafür?

Folgende Frage stellt sich: Wenn Gleichnisse so ein unglaublich anschaulicher Weg sind, um Dinge klar zu machen und etwas zu vermitteln, warum verwenden die Apostel dieses Mittel nicht in ihren Predigten in der Apostelgeschichte und ihren Briefen an die frühen Kirche?

Zum Teil wird das dergestalt beantwortet, dass die Jünger den einzigartigen Stil und hohen Standard Jesu, zu lehren, nicht aufrecht erhalten konnten. Für die hohe anspruchsvolle Kunst des anschaulichen Lehrens sind sie zu ungebildet, kleingeistig, lehrmäßig zu verengt. Daher ist ihre Art zu lehren ein Downgrade gegenüber dem Vorbild Jesu.

Dem muss man entgegen halten, dass die Jünger Gleichnisse verwendet haben; auch zur Belehrung der Kirche Christi. Sie haben die Evangelien für die Kirche geschrieben und diese sind voll von Gleichnissen. Im Lichte des Todes und der Auferstehung Jesu und inspiriert vom Heiligen Geist haben die Jünger die Gleichnisse auch selber verstanden. Daher konnten sie die Gleichnisse nicht nur wiedergeben sondern in vielen Fällen sogar erklären und auslegen. Sie haben also durchaus Gleichnisse benutzt. Aber nur in dem Kontext, in dem sie von Jesus verwendet wurden.

Auch wenn man sich anschaut, wie kunstvoll die Komposition der Evangelien ist und dass die Evangelien selber wie oben besprochen ein Gleichnis sind, kann diese Antwort nicht zutreffend sein. Die Frage bleibt daher bestehen: Warum sind Gleichnisse auf den Dienst Jesu beschränkt? Warum verwendet Jesus dem Volk Israel gegenüber all diese Gleichnisse?

Wir kommen der Antwort näher, wenn wir einen Blick in das Alte Testament werfen.

Gleichnisse im AT

Das Griechische Wort für Gleichnis – parabolē – wird in der Septuaginta oft verwendet, um das hebräische Wort māšāl (Maschal, pl. Maschalim) zu übersetzen. Dieses Wort ist in seinem Bedeutungsumfang und seinen Übersetzungen recht dehnbar. Folgende Bedeutungen kann es haben:

-

Ein Weg zu lehren, indem zwei Dinge miteinander verglichen werden

-

Sprüche

-

Weisheits-Orakel

-

Fabel

-

Allegorie

-

Dunkler, rätselhafter Ausspruch

Wenn Jesus also das Wort parabolē verwendet und diese Form des Redens nutzt, gibt es bereits einen Bezugsrahmen. Diesen schauen wir uns jetzt exemplarisch an einigen Stellen im Alten Testament an.

Eines der ersten Male begegnen wir Maschalim in Numeri 23 und 24 im Zusammenhang mit Balak und Bileam. In Numeri 23,7-10 lesen wird vom ersten Maschal Bileams:

Da hob er seinen Spruch an und sprach: Aus Aram hat Balak mich hergeführt, der König von Moab von den Bergen des Ostens: Komm, verfluche mir Jakob; ja, komm, verwünsche Israel! Wie soll ich verfluchen, den Gott nicht verflucht, und wie verwünschen, den der Herr nicht verwünscht hat? Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es, und von den Höhen herab schaue ich es: Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet! Wer könnte zählen den Staub Jakobs und, der Zahl nach, den vierten Teil Israels? Meine Seele sterbe den Tod der Rechtschaffenen, und mein Ende sei gleich dem ihren!

Und er hob seinen Spruch an und sprach: Es spricht Bileam, der Sohn Beors, und es spricht der Mann geöffneten Auges. Es spricht, der die Worte Gottes hört, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt und enthüllter Augen ist: Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel! Wie Täler breiten sie sich aus, wie Gärten am Strom, wie Aloebäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern am Gewässer! Wasser wird fließen aus seinen Eimern, und seine Saat wird in großen Wassern sein; und sein König wird höher sein als Agag, und sein Königreich wird erhaben sein.

Gott hat ihn aus Ägypten herausgeführt; sein ist die Stärke des Wildochsen. Er wird die Nationen, seine Feinde, fressen und ihre Gebeine zermalmen und sie mit seinen Pfeilen zerschmettern. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin; wer will ihn aufreizen? Die dich segnen, sind gesegnet, und die dich verfluchen, sind verflucht!

Und er hob seinen Spruch an und sprach: Es spricht Bileam, der Sohn Beors, und es spricht der Mann geöffneten Auges.

Es spricht, der die Worte Gottes hört und der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt und enthüllter Augen ist: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe; ein Stern tritt hervor aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Seiten Moabs und zerschmettert alle Söhne des Getümmels. Und Edom wird ein Besitz sein und Seir ein Besitz, [sie], seine Feinde; und Israel wird Mächtiges tun. Und einer aus Jakob wird herrschen, und er wird aus der Stadt den Überrest vertilgen.

Und er sah Amalek und hob seinen Spruch an und sprach:

Die erste der Nationen war Amalek, aber sein Ende ist zum Untergang.

Und er sah die Keniter und hob seinen Spruch an und sprach:

Fest ist dein Wohnsitz, und auf den Felsen gesetzt dein Nest; 22 doch der Keniter soll vertilgt werden, bis Assur dich gefangen wegführt.

Und er hob seinen Spruch an und sprach:

Wehe! Wer wird am Leben bleiben, sobald Gott dies herbeiführt? Und Schiffe [werden] kommen von der Küste von Kittim und werden Assur demütigen und Heber demütigen, und auch er [kommt] zum Untergang. –

Und Bileam machte sich auf und ging und kehrte an seinen Ort zurück; und auch Balak zog seines Weges.

Balak will, dass Bileam Israel verflucht. Stattdessen spricht Bileam Segen über Israel, weil Gott den Fluch nicht zulässt. Im weiteren Verlauf ist der Segen Israels gleichzeitig ein Fluch für die Feinde Israels und damit Gottes. Die letzten Maschalim sind allesamt Flüche Gottes gegen Balak und die Amalekiter und weitere feindliche Völker um das Volk Israel herum (Moabiter, Edomiter, Keniter, Assur, Heber).

Auch bei Hiob finden wir ein Maschal, nämlich seine letze Rede in den Kapiteln 26 bis 31. Das erfahren wir in 27,1 und 29,1. Dort lesen wir jeweils Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch [Maschal] anzuheben, und sprach. Dies ist seine letzte Verteidigung gegenüber seinen Gegnern, insbesondere gegenüber seinen drei Freunden bzw. Ratgebern. Er spricht Gericht aus; in Kapitel 31 zum Beispiel gegen sich selber.

In Richter 9 haben wir einen weiteren Maschal von Jotham, das er zum Volk Israel spricht, nachdem es Abimelech, den Sohn Gideons, nach seinem siebzigfachen Brudermord zum König macht. Er redet das Gleichnis der Bäume, die am Ende den Dornstrauch zum König über sich erheben. Er beendet seinen Maschal mit einem Fluch:

Wenn aber nicht, so gehe Feuer von Abimelech aus und verzehre die Bürger von Sichem und das Haus Millo; und es gehe ein Feuer aus von den Bürgern von Sichem und vom Haus Millo und verzehre Abimelech!

Das Paradebeispiel eines Maschal im Alten Testament finden wir in 2. Samuel 12: Nach dem Ehebruch mit Bathseba und dem Mord an Urija kommt Nathan zu David und erzählt David ein Gleichnis. David versteht die Bedeutung des Gleichnisses sofort, auch ohne eine Erklärung und spricht auch gleich ein treffendes Urteil über den Mann. Aber er merkt nicht, dass es um ihn geht, bis Nathan ihm das offenbart. Auch hier wird das Gleichnis in eine Krisensituation als Gericht gesprochen, um zu prüfen, ob David weise genug ist, es zu verstehen und auf sich selbst anzuwenden.

Auch in den Psalmen werden wir fündig. Psalm 78 ist ein Maschal Gottes:

Horche, mein Volk, auf mein Gesetz! Neigt euer Ohr zu den Worten meines Mundes! Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch [Maschal], will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit.

Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir ihren Söhnen nicht verhehlen, [sondern] dem künftigen Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Stärke und seine Wunderwerke, die er getan hat, erzählen.

Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gestellt in Israel, die er unseren Vätern geboten hat, damit sie sie ihren Söhnen mitteilten; damit das künftige Geschlecht sie kennte, die Söhne, die geboren werden sollten, [und] sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten; und auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergäßen und seine Gebote bewahrten; und nicht würden wie ihre Väter, ein widersetzliches und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das sein Herz nicht befestigte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott.

Das Gleichnis dient als Warnung für die künftigen Geschlechter Israels: Werdet nicht wie eure Väter, damit euch nicht dasselbe Schicksal trifft! Und in der Folge lesen wir über die Geschichte des Volkes Israels und immer wieder Aussagen wie diese wie einen Refrain: Doch sie fuhren weiter fort, gegen ihn zu sündigen, indem sie gegen den Höchsten widerspenstig waren und sie versuchten Gott in ihren Herzen und Bei all dem sündigten sie wieder und glaubten nicht und so weiter. Und die Folge des andauernden Ungehorsams war immer wieder Gericht.

Hesekiel 17 richtet ein Maschal an das rebellische Haus Israel, eine Botschaft des Gerichts:

Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach: Menschensohn, gib ein Rätsel auf und rede ein Gleichnis [Maschal] zum Haus Israel …

Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach: Sprich doch zu dem widerspenstigen Haus: Wisst ihr nicht, was das ist? …

Darum, so spricht der Herr, Herr: [So] wahr ich lebe, wenn ich nicht meinen Eid, den er verachtet, und meinen Bund, den er gebrochen hat, ihm auf seinen Kopf bringe! Und ich will mein Netz über ihn ausbreiten, und in meinem Garn wird er gefangen werden; und ich will ihn nach Babel bringen und dort mit ihm rechten wegen seiner Treulosigkeit, die er gegen mich begangen hat. Und alle seine Flüchtlinge unter allen seinen Scharen, sie werden durchs Schwert fallen, und die Übriggebliebenen werden in alle Winde zerstreut werden. Und ihr werdet wissen, dass ich, der Herr, geredet habe.

Auch in Hesekiel 24 finden wir wieder einen Maschal gegen das widerspenstige Jerusalem mit der Ankündigung des Gerichts:

Und das Wort des Herrn erging an mich im neunten Jahr, im zehnten Monat, am Zehnten des Monats, indem er sprach: Menschensohn, schreibe dir den Namen des Tages auf, ebendieses Tages! An ebendiesem Tag rückt der König von Babel gegen Jerusalem heran.

Und rede ein Gleichnis [Maschal] zu dem widerspenstigen Haus und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, Herr: Setze den Topf auf, setze auf und gieße auch Wasser hinein. Tu seine Stücke zusammen hinein, alle guten Stücke, Hüfte und Schulter; fülle ihn mit den besten Knochen. Nimm das beste Kleinvieh und schichte auch [einen] Holzstoß für die Knochen darunter; lass es tüchtig sieden, dass auch seine Knochen darin kochen.

Darum, so spricht der Herr, Herr: Wehe, Stadt der Blutschuld! …

Darum, so spricht der Herr, Herr: Wehe, Stadt der Blutschuld! …

In deiner Unreinheit ist Schandtat. Weil ich dich gereinigt habe und du nicht rein geworden bist, so wirst du von deiner Unreinheit nicht mehr rein werden, bis ich meinen Grimm an dir stille. Ich, der Herr, habe geredet. Es kommt, und ich werde es tun; ich werde nicht nachlassen und werde kein Mitleid haben und es mich nicht gereuen lassen. Nach deinen Wegen und nach deinen Handlungen werden sie dich richten, spricht der Herr, Herr.

Und in Micha 2 lesen wir:

Darum, so spricht der Herr: Siehe, ich ersinne ein Unglück gegen dieses Geschlecht, aus dem ihr eure Hälse nicht ziehen und [unter]dem] ihr nicht aufrecht gehen werdet; denn es ist eine böse Zeit. An jenem Tag wird man einen Spruch [Maschal] über euch anheben und ein Klagelied anstimmen. Es ist geschehen!, wird man sagen. Wir sind ganz und gar verwüstet: Das Erbteil meines Volkes vertauscht er; wie entzieht er es mir! Dem Abtrünnigen verteilt er unsere Felder.

In welche Situation hinein spricht Jesus die Gleichnisse?

Nach dem Gang durch das Alte Testament kommen wir wieder zurück zu Jesus. Er erscheint auf der Bühne der Geschichte und lehrt das Volk viele Dinge in Gleichnissen. Was haben wir aus der Betrachtung im Alten Testament gelernt:

-

Das Gleichnis ist ein Mittel zum Gericht.

-

Gleichnisse sind die Grammatik von Gottes Zorn und Fluch.

-

Gleichnisse werden einem Volk vorgelegt, das es verdient hat, als Strafe mit Blindheit geschlagen zu werden und das herausgefordert wird, Weisheit anzuwenden, um die übermittelte Botschaft zu enziffern.

-

Die Hörer werden durch ein Gleichnis herausgefordert, über ihre eigene Situation ein Urteil zu fällen. Dazu müssen das Denken und die Wahrnehmung geschärft werden.

Wer ist nun dieses hartherzige Volk, das diese Botschaft verdient? Im Prinzip jeder in den Evangelien. Niemand versteht die in den Gleichnissen verpackten Botschaften – sogar die Jünger verstehen ohne Erklärung von Jesus die Gleichnisse nicht. Jeder muss gerichtet werden und in Jesus wird jeder gerichtet werden. Aber in Jesus gibt es auch neues Leben. Das ist der bundestheologische Hintergrund der Gleichnisse in den Evangelien.

Im Markus-Evangelium beginnt Jesus in Kapitel 3 damit, in Gleichnissen zu reden: es ist das Gleichnis vom geteilten Haus, das wir bereits oben gelesen haben. Er redet dort mit den Pharisäern. Sie beschuldigen ihn, im Namen des Teufels zu handeln. Aber ihr Vorwurf fällt auf sie zurück. Am Ende stellt Jesus die Frage in den Raum: wessen Haus ist wirklich geteilt? Meines oder eures?

Danach lesen wir von dem Ausspruch über die Sünde wider den Heiligen Geist:

Wahrlich, ich sage euch: Alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden, und die Lästerungen, mit denen irgend sie lästern mögen; wer aber irgend gegen den Heiligen Geist lästert, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig – weil sie sagten: Er hat einen unreinen Geist.

Der alte Bund besteht während des Dienstes Jesu noch. Gleichzeitig fing der neue Bund aber mit seiner Menschwerdung an, Gestalt zu gewinnen. Bis zur Zerstörung des Tempels im Jahr 70 n. Chr. bestanden beide nebeneinander. Während seines Dienstes redete Jesus in Gleichnissen mit dem Volk. Diese Gleichnisse sind die Ankündigung des Gerichts über das rebellische Volk, dass sich wieder und wieder von dem wahren Gott abgewandt und Götzen zugewandt hat und dessen Frömmigkeit eine tote Hülle ist. Sie bekämpfen die Wahrheit in der Person Jesu. Die Pharisäer jedoch ignorieren die in den Gleichnissen enthaltene Warnung. Stattdessen verspotteten und verfolgten sie den Sohn Gottes. Sie haben das erste Zeugnis verworfen. Umkehr und Vergebung stand ihnen aber noch offen.

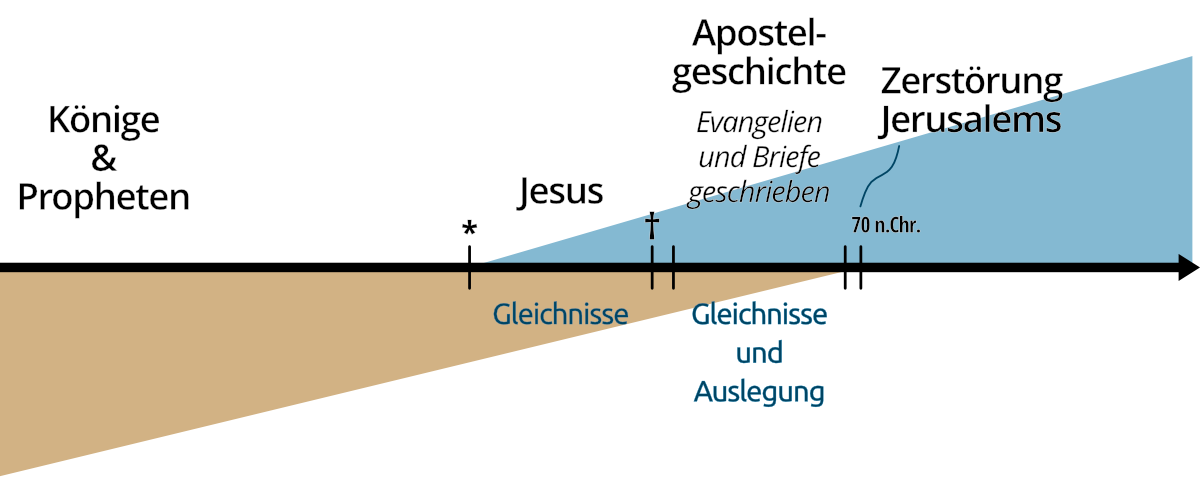

Denn die Warnung in Form der Gleichnisse kam noch einmal zu ihnen. Die Apostel nämlich haben die Gleichnisse inspiriert vom Heiligen Geist in den Evangelien niedergeschrieben. Damit war allen Zeitgenossen – gerade auch den Juden – die Gerichts-Botschaft durch den Heiligen Geist noch ein weiteres Mal vorgelegt. Und damit natürlich auch die neuerliche Aufforderung zur Buße und Umkehr. Das war das zweite Zeugnis durch den Heiligen Geist. Außerdem war den Jüngern durch den Geist in Ihnen und durch das Zeugnis des gesamten Lebens Jesu die Bedeutung der Gleichnisse jetzt klar. Daher konnten sie mit den Gleichnissen auch die Erklärung und Auslegung für viele Gleichnisse niederschreiben.

Doch viele Juden haben auch dieses Zeugnis des Geistes abgelehnt; und damit die Möglichkeit der Errettung und Vergebung. Das war die Sünde wider den Heiligen Geist, für die es keine Vergebung mehr gibt. Wenn du das zweite Zeugnis ablehnst, bleibt nur noch das Gericht.

Zeitliche Einordnung der Gleichnisse (schematisch)

So wie die Jünger nach Pfingsten haben auch wir heute einen viel leichteren Zugang zu den Gleichnissen, weil wir das gesamte Leben Jesu und die Erklärungen der Apostel offen vor uns liegen haben. Das ist der Grund, warum wir die Gleichnisse oft für ein anschauliches Mittel des Lehrens halten. Das war aber für die Zeitgenossen Jesu nicht der Fall. Die Gleichnisse sollten den Inhalt verschleiern und verdunkeln.

Was ist also die Situation, in die Jesus kommt? Es ist auch eine Krisensituation:

-

Schon mit dem Auftreten von Johannes dem Täufer beginnt das Thema des Gerichts. Er ruft das Volk öffentlich zur Buße auf. Die Axt ist an die Wurzel der Bäume gelegt (Mt 3,10; Lk 3,9). Feuer wird kommen, das Gericht wird kommen.

-

Das ganze Heilige Land ist voller Leute, die von bösen Dämonen besessen sind. Jesus sendet seine Jünger aus, um ihn im Kampf gegen die Dämonen zu unterstützen, da es so viele sind.

-

Das ganze Volk ist körperlich deformiert und entstellt; das ist das Bild, welches wir vermittelt bekommen. Das Volk ist blind, lahm, unfähig zu laufen, taub, es hat verdorrte Hände, es ist aussätzig. Das ist das Bild eines Volkes, das so geworden ist, wie die Götter, denen es nachfolgt (siehe Psalm 115,4-7). Das Volk ist nicht mehr ohne Makel, daher kann es seine priesterliche Aufgabe gegenüber den Nationen nicht mehr wahrnehmen.

-

Die Führer des Volkes sind Heuchler, Rebellen und Tyrannen. Sie unterdrücken das Volk und lieben ihr eigenes Gesetz mehr als das Wort Gottes.

Das ist die Situation, in die Jesus hineintritt und dann in Gleichnissen spricht. Israel ist jetzt außerhalb des Lagers, sie sind erblindet. Und das ist auch der Grund warum die Schriften des Neuen Testamentes gefüllt sind mit einer Sprache des Gerichts (»das Ende des Zeitalters«, »die letzten Tage«, »die letzte Stunde«). Der Alte Bund ist am Ende und wird beseitigt.

Am Ende der Apostelgeschichte bestätigt Paulus diesen Zustand nochmals. Er ist in Rom in Gefangenschaft und ruft die Ältesten der Juden dort vor Ort zu sich (Apg 28,17-28). Er zitiert in der Folge des Gesprächs das Wort aus Jesaja 6,9-10; dieselben Worte, die auch Jesus dem Volk Israel und insbesondere seinen Führern vorgehalten hat. Einige glauben ihm und kehren um, andere wiederum verwerfen dieses zweite Zeugnis des Heiligen Geistes.

Alle Gleichnisse haben diesen Kontext. Alle Gleichnisse sind eine Botschaft oder ein Zeichen des Gerichts. Und das ist der Grund warum die Gleichnisse fast ausschließlich auf den Dienst Jesu beschränkt sind. Die Apostel haben an die Kirche geschrieben und die stand nicht unter dem drohenden Gericht Gottes. Die Kirche ist erlöst und nicht mehr unter dem Gericht. Eine Ausnahme war, wie wir gesehen haben Jakobus, der an eine Kirche schreibt, die in der Gefahr stand, zu werden wie die Juden.